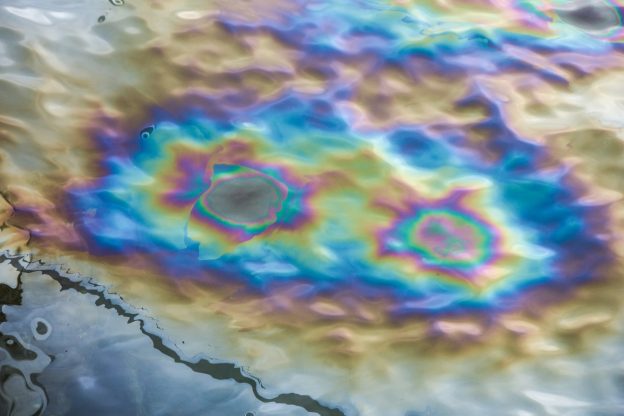

Dein Auto wird jetzt auf einem der Parkplätze der psychiatrischen Einrichtung stehen, versteckt hinter hohen Buchen, stimmt’s? Wenn das Licht drauf fällt, dann schimmert‘ s grünlich im Farbton der Bäume, geht entgegen der Seite in einen bläulichen Lilaton über, der zugleich den Himmel als auch die wilden Glockenblumen am Parkplatzrand zu spiegeln scheint, getaucht in einen schillernden Glanz. Und das erinnert mich an Seifenblasen, Kindheit, Träume. Vielleicht denkst du das auch oft, vielleicht assoziierst du aber auch ausgelaufenes Benzin, Schlieren, Ölteppiche, die die Meere vergiften. Bestimmt beides. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass du hier bist.

Meine Gedanken sind frei, anders als du, ich bin nicht dort, anders als du, lieg hier in meinem Bett und lasse sie fliegen, über dein Auto, Audi, Cabriolet, oldfashioned, mit den Augen eines Raubtiers, ausgeprägter Kühlergrill, Zähne oder Gitterstäbe. Ich hab noch nie drin gesessen. Gewünscht hab ich’s mir aber oft. Deinetwegen, du Spinner. Der Lack irisiert in den niedrigen Sonnenstrahlen, sein Motor ist kalt, ich hoff, du hast es zumindest am Tage fahren dürfen, aber das darfst du sicher nicht, der Medis wegen, vielleicht wirst du davon dösig, kannst nix mehr, als in einem dieser Zimmer hocken. Ich hoffe, das bist dann noch du. Darf ich mir wünschen, dass du bleibst, wie du bist? Das Zimmer stell ich mir als dunkel und unpersönlich vor, fremd, und dein Auto auch, es wird mit voranschreitender Stunde fremd und schwarz, wenn die sich gesenkt habende Sonne den Parkplatz ins Dunkel kippen wird. Du. Dunkler Mensch im dunklen Raum. Die unruhigen grün-grau-blauen Augen mit dem gelblichen Rand um die Pupille, der unstete Blick, diese Iris, deren Farbe ich genauso wenig fixieren kann wie das Farbspektrum deines Autos, wie die allzu schnellen Regungen deiner Gefühle und Stimmungen, wie die Bewegungen deiner Füße unter dem Bürotisch oder um denselben herum, während ich mich zu konzentrieren suchte, du schlingerst, du schlierst. Wenn ich dich anschau, dann lieb ich dich, aber du bist entweder ganz da oder ganz weg – und da, ganz ehrlich, wünsch ich mir schon, dass sich das irgendwie ändert. Aber nicht du selbst sollst dich ändern. Dass du glücklich sein sollst, mit dir, das mein ich.

Du wechselst die Farben wie ein Chamäleon, doch das tarnt dich nicht. Du schleichst dich nie an, bist nie unauffällig und das Gegenteil von strategisch. Das ist so …, so gut irgendwie an dir. Alles andre als Mimese ist das, dein ständiger Wechsel vollzieht sich nicht in Anpassung an etwas oder jemanden, biochemische Explosionen in deinem Hirn sind das vermutlich, Außen-Innen-Außenwelt – bämbämbäm. Ich geb zu, manchmal hab ich dich heimlich studiert wie eine seltene, exotische Spezies im Zoo. Du fällst auf, allen, dein Anderssein, deine ungewollte Unangepasstheit, so wie der Flipflop-Effekt deines Wagens. Ich versteh’s nicht mehr als sie, als diese andern, keine Ahnung, ob du selbst es überhaupt verstehst, aber ich fühl dich. Weißt du, was ich meine? Und die andern, die stempeln dich ab. Viele jedenfalls. Ich hasse das. Manche Kollegen haben gesagt, du seist ein Poser, zeig mir dein Auto und ich sage dir, wer du bist, so’n Selbstdarsteller halt. Aber das stimmt nicht, wenn wer nicht posen kann, dann du. Du stellst kein Selbst da, du sucht es ja die ganze Zeit, versucht es zu begreifen, doch es ist schneller als du, nee, du stellst nichts aus, im Gegenteil. Alles an dir ist schillernd, changierend, im Fluss, du entgleitest mir, allen in der Betrachtung, entgleitest dir selbst in der Beherrschung, in der Konzentration, du fängst was an und änderst die Richtung, unterbrichst dich selbst in deinen Gedanken wie ein von Träumen bewegtes Kind, versuchst es, versuchst dich zu fassen, von Diagnose zu Diagnose, zu ergründen, einzuordnen, zu systematisieren, tust das, weil alle dich für falsch, für seltsam halten und du das weißt. (Ich würde dir so gern sagen, dass ich alles an dir für richtig halte, aber ich trau mich nicht.) Flüchtest von Signifikant zu Signifikant zu Signifikant, eine endlose Bewegung der Différance, ein unabschließbarer Prozess der Selbst- und Sinnsuche, Spur einer Selbstdekonstruktion.

Und das ist der Punkt, an dem das Farbenspiel des Tages in der Nacht versinkt, wie dein Auto jetzt gerade. Lost in the shadows. Ich hab dich erlebt in den Farben der Euphorie. Ich weiß, dass sie dich intensivst und in tiefstem Glanz durchfluten, wenn du mit deinem Cabrio durch die Berge braust, entlang an Klippen, Blick aufs Meer, Blick in die Täler, Blick in die Weite, das Gefühl von Schnelligkeit im Körper, Freiheit und die Geradlinigkeit der Straßen, die du spontanen Affekten folgend entlangsaust. Du hast mir das erzählt und ich hab mich an deine Seite gewünscht. Ich hätte gern ein Stück davon, ein Stück von dir, von dieser wilden Freiheit, von deiner Impulsivität, die einfach so auf alles scheißen kann, was andere grad als wichtig erachten, schlingern, schlieren. (Sind meine Gedanken eigentlich wirklich frei?) Du vergisst die Zeit, spürst den Wind im offenen langen Haar.

Auch wenn du was Neues entdeckst oder denkst, dann stehst du in Farben, bist ein Prisma, die aufgespaltenen Spektralfarben übertragen sich, wie oft hab ich in deinen Regenbögen gestanden, ja, für einige Stunden, Minuten, dann hast du hehre Ziele, fühlst sich uneinnehmbar, strotzende Kraft in den Adern, alles lichtbeglänzt, purpurn, violett, türkisgrün, eine stetig wachsende, steigende Seifenblase, man fiebert mit, doch schon das kleinste Hindernis gerät dir plötzlich unüberwindbar, (und diesen Moment, den verpass ich stets, ich kenne diese Klippe nicht, diese Peripetie, in meinem öden Gefühlsleben), lässt dich zittern, der Mut sinkt, ein Umsturz in dunkelste tiefblaue Verzweiflung erfolgt, als die fragile Kugel in der Nacht zerbirst. Pjuuuu! Begeisterte Mails, große Pläne, tagelanges Schweigen (wie hab ich geweint, als mir das deinerseits widerfuhr, gesagt hab ich nix, ich weiß), Nachtrichten wie: ich glaub, ich muss mich krankmelden, ich weiß nicht, wie es weitergeht.

Als du neu in der Firma warst, haben die andern im Rekordtempo angefangen zu tuscheln. Merkwürdiger Mensch. Groß, gutaussehend, kraftvoll gebaut, Frauentyp, witzig und charmant, aber da ist was Unstetes, Bedrohliches, Finsteres. Dieses Herumgeschleiche und plötzliche Verschwinden. Ja, man hat dich misstrauisch beäugt. Ich weiß noch, dass ich damals dauernd an dieses Gedicht von Rilke denken musste, das mit dem Panther, hatte wohl jeder mal in der Schule. Das rastlose fremde Tier im Käfig, sein blau-schwarzes Fell glänzt samtig im schrägen Licht, der kraftvolle Körper, ein Geist, eine Seele, nach innen gekehrt, die Stäbe trägt er selbst vor sich her, hab ich gedacht. Dich betrachtet mit einer Mischung aus Faszination, Schauder und Mitleid, in den Käfig gestarrt und gedacht: Wer kann schon ausbrechen aus sich selbst, ohne sich zu verlieren? Ich geb’s zu, zuerst war’s Neugierde, aber dann: Ich liebe dich halt, tut mir leid, und da gibt’s bei mir keine Peripetie, kein Wenn und Aber, kein Hin und Her. Keine Ahnung, ob du auch so fühlen kannst. Das frag ich mich immer wieder.

Ich bin deinen Schritten gefolgt, oft, in Gedanken, diesen kreisförmigen, richtungswechselnden, eingesperrten, hab versucht sie zu erspüren, diese anderen Gedanken, deine Gedanken, diese merkwürdigen Verzweigungen, die es in deinem Gehirn geben mag, und ich hab sie gestreichelt im Denken – klingt doof, was? – während meines mir so geradlinig, eintönig und überschaubar erscheint wie eine Autobahn. Und das, das soll gesund sein? Also, ich meine jetzt meins! Dieses 08/15 … Das soll Leben sein? Hoffentlich erkenn ich dich wieder, wenn du rauskommst. Nimm mich mit, nimm mich doch einfach mit. Mann, keine Ahnung, ich kann nix tun, mach die Augen zu, und seh dich wieder durch dein Gebirge jagen in deinem seifenblasenschillernden Wagen, wild, frei, die kleinen Straßen mit Kurven und Steigungen und plötzlichen Biegungen. Du warst so begeistert, als du davon gesprochen hast, du kannst nicht ahnen, wie gern ich dabei wäre, wie oft ich mir das vorstell, immer wenn’s dunkel wird. Deinetwegen. Meinetwegen. Die Nase in deiner schwarzen Lederjacke, dein Haar an meiner Stirn. Keine Richtung einhalten oder irgendwo ankommen müssen, der Tacho dreht durch, lass es hell sein oder dunkel. Alles sein lassen, wie es ist. Egal, wie verrückt das ist. Oder du bist. Alles zulassen. Dich. Mich. Uns. Ich weiß nicht, ich hätt dir das gern gesagt, würd’s dir gern sagen. Und dass ich’s nicht tu, liegt wahrscheinlich gar nicht wirklich daran, dass du da oben gefangen bist, in dieser Klinik, zu der ich mich nicht zu fahren trau, weil ich mich doof dabei fühlen würde, wie ne Julia unter Romeos Balkon zu stehen. Weil ich nicht wüsste, was ich sagen soll. Weil ich halt nicht schlieren kann wie du, den Preis fürs Schlingern nicht zahlen kann, um zu schillern. Vielleicht liegst du da oben in Wahrheit im fahlen Mondschein und lässt dir dein samtiges Raubtierfell bescheinen, dass es in allen Regenbogenfarben irisiert, siehst die kreisrunde bleiche Gestalt an, jagst in Gedanken bereits durchs nächste Gebirge, sammelst die dir ureigne Kraft, wirst nicht mehr versuchen, anders als anders zu sein, bist auf dem Sprung. Und wenn du soweit bist, vielleicht steh ich dann immer noch vor diesen Stäben, merk, dass ich selbst es bin, die daran rüttelt, dass sie nicht dich, dass sie mich umschließen.

Jede Menge Prosa und mehr von Dana Shirley Schällert findet ihr auf ihrer Homepage: dana-shirley-schaellert.de